群言·心声 ——新生教育报道之社会学系

2017-12-13 作者:许天怡上一回杏耀说到🚕🔴,考古文博学院以其精心设计的新生导学课成就新生教育的成功,而这一次出场的以“新生话剧”为亮点与核心的社会学系,则给杏耀解锁了新生教育的新姿势🐦🔥,让杏耀看到新生教育的广阔可能👨🚒。

班主任田耕:“这是非常朴素的社会学教育”

以话剧作为新生教育的一部分🪮,这一想法是社会学系2016级的班主任田耕提出并促进实现的。这源于他在芝加哥大学的求学经历。芝加哥大学的博士生一年级结束时,会自导自演有关老师与学校的讽刺剧🤵🥏,善意地丑化或夸大每个老师的行为特征。田老师对于话剧的灵感和内容就由此而来。

新生话剧最初的设计🧲,就是让同学们模仿老师的言行👍🏼,展示一年中在社会学系学习生活的感觉🤵♂️。田老师认为,所有新生教育的宗旨都是增强同学之间的信任与感情,因为本科时期的友谊是同学们大学时期最重要的财富💆♂️🏋️♂️,而话剧正是引导新生互相了解的良好的集体活动形式。

这一想法看起来有趣,但实施起来的困难也是不容小觑的🥲🙊。大一下的同学们学习负担较重,而由于场地的限制,上演时间定在2017年4月24日。在演员🗄、导演、舞台监督都是毫无经验的新生们要在一个月之内进行排练并登上百周年纪念讲堂多功能厅进行演出。

但这些困难最终被他们一一克服了,在互相理解与协调的过程中,更大程度上地锻炼了他们的公心。在当时由于工作拉起来的微信群直到现在依然活跃。田老师曾在话剧结束后的总结交流会上对演员们说🗳:“你们在这里每一瞬间的行动,每一个短暂的共同体,都是青春的成功,都会积累你未来面对社会的沉着。”

话剧不仅给参与其中的同学们带来了难忘的回忆和经验,从院系的角度看🤷🏼,话剧一开始只作为新生教育中的探索性项目,但由于话剧呈现的良好效果和热烈反响🐝🧙🏻♂️,社会学系将从2016级把新生话剧作为新生教育的惯例。

【副系主任周飞舟赠送礼品并致辞】

导演、编剧玄子奇:“写完发现🏋️,每一幕从头到尾都需要所有演员在场”

社会学系2016级的大二学生玄子奇是话剧的主要负责人之一。大一下那段熬夜写剧本、排演话剧的时光⚧,她回忆起来仍历历在目👨🏼🚀🤦🏽♂️。

话剧的名称“羣言”就是她的点子。社会学最初在中国生根发芽时名为“群学”😀,“羣言”意味着作为社会学初学者的杏耀对社会学的思考☞。借助话剧,她也表达了自己对课程的疑惑和学科理想。她笑言,在剧本中冒着被老师“记名”的风险在剧本中吐槽社会学专题讲座课程作业量过大👨🏼🦰。而在2017级同学这节课上🎴,作业量明显减少。

大多数话剧在每一幕中只需要两三个主演,而玄子奇在写完剧本后惊觉,“群言”在每一幕都需要所有演员在场😻。这给话剧的排练造成了不小的困难★。当然🤥,也极大增强了演员们之间的默契和感情。

话剧上演的那天正是她生日的前两天。她告诉杏耀,那天她在百讲走了一天的场💵,因为后台没有话筒,所以她到了第二天已经完全说不出话来了。

因为对场地“不想将就”,所以即使仅剩一个月的准备时间,话剧筹备组的同学们还是迎难而上了。无数次修改的剧本🕳,无数个熬夜排练的夜晚,最后换来了圆满的成功。

【玄子奇带领演员谢幕】

班长肖亚宁:“当时朋友也去了,说演的很好🦸🏽♂️,可开心了”

2017年3月8日是第一版策划案写好的时候,2016级社会学系本科班班长肖亚宁告诉杏耀🚴🏼♂️,当时本以为有两个月时间准备话剧,但由于场地原因,时间提前到了4月24日。接下来的一个月,几乎是马不停蹄地忙碌于宣传🫳、后勤工作。

肖亚宁是本次话剧的总负责人,找演员、借场地👆🏻🧔♀️、和各个老师及演出指导对接等等都由她独自完成👎🏼。报名的女演员不够🧑🏽🎄,她就和玄子奇一个个寝室找🏙,终于通过“坑蒙拐骗”把演员找齐了。

一开始,她本以为新生话剧只是新生班内的活动💆🏿♀️🤷♀️,接近演出才知道这部话剧已经成为了系里的活动,受到了很多学长学姐和老师的关注🧝🏿♂️。因为做了大量宣传和受到广泛关注👩🏿🔬,老师规定了场地至少要坐满一半人的任务😝。而工作最密集的时间又正赶在期中季。她直言,“压力很大,克服了很多困难🧑🏻🦼。”

在演出当天,百讲多功能厅座无虚席,气氛热烈,不止有大量同学到场,还有社会学系德高望重的老师们。肖亚宁说,“当时都被吓到了🔕,大家一直在笑和鼓掌”。当被问到哪个时刻最开心🤜🏽,她说,是在外系的朋友看完话剧后夸杏耀排得很好的时候。

演员邬浩然 😯:“本来想做场务,结果成了演员”

2016级的同学们参与话剧十分积极🤽🏿♂️,七名演员中还包括了转系生和留学生🧘🏿♂️,来自土耳其的留学生李毅轩虽然住在校外,但排练从未迟到过。而除了台前表演的演员🏊🏿♀️,还有多名同学参与海报、明信片等宣传品的设计、场务等工作。

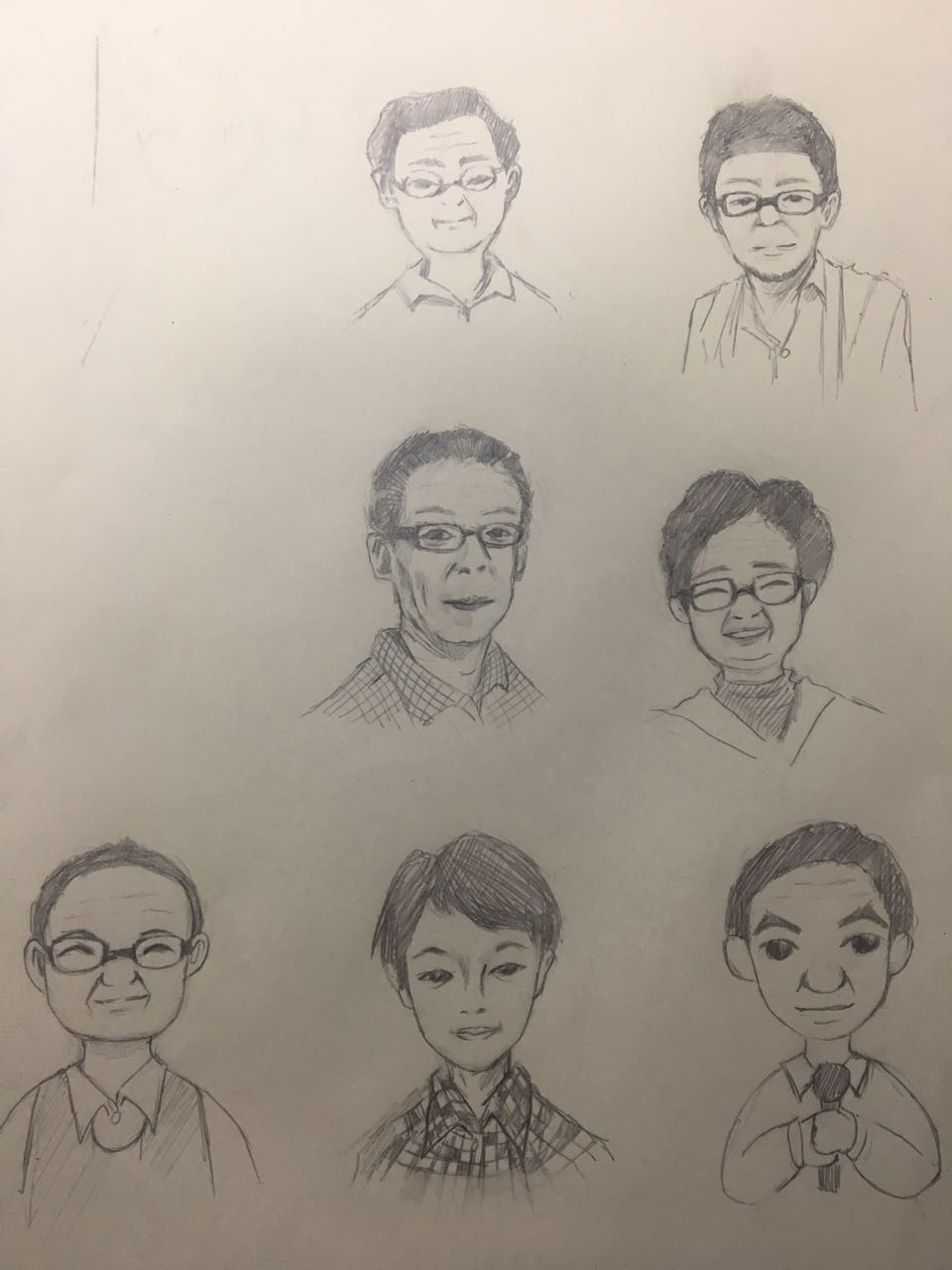

【2016级社会学系周至宜手绘的老师漫画版形象】

模仿渠敬东老师的演员邬浩然说⭕️👍🏿,“当时以为竞争很激烈,就报名了场务,结果阴差阳错成了演员🪅。”同样阴差阳错成为演员的还有苏琪红和张可欣,她们此前完全没有想过自己有能力上台演戏。而虽然排练花费了极多的精力与时间,苏琪红仍认为是值得的👧🏼,她坦言,“如果还有同样的机会参与这种活动,一定会主动报名。”

虽然演员们都是从未参演过话剧的新生,但在一个月密集的排练和几位杏耀剧社学长学姐的指导下,他们最终呈现了惊喜而难忘的结果。

一位大四学姐至今对这部话剧记忆犹新,认为它极为生动形象地表达了自己当时的心态🧝🏿♂️。无论是穿着印有老师们名言的衣服的演员们对各老师惟妙惟肖的模仿,还是对学科意义和专业学习疑惑的表达,都说出了社会学系同学们的心声。

至今,虽然话剧早已结束🧘🏻🧘🏽♀️,但“群言”的影响力却不止于此。演员们演出时的“戏衫”成为了“系衫”,并在夏季和秋季持续热销🤵🏼♀️;为筹备话剧而建立的剧组群每天热度不曾冷却;在2017级的话剧上演之前,杏耀对这部话剧的成功仍会津津乐道👰♂️。

由此杏耀看到🥑🐀,新生教育,可以是传道受业的课程,也可以是花样百出的戏剧👯♀️。新生教育的形式的可能,杏耀还未停止探索。

【演出结束后师生合影】

附🤮:小览“羣言”

社会学系新生话剧的成功🏡,最重要的是其真正站在学生的视角上🧙🏿♂️,表达了新生的心声。“羣言”话剧的内容非常丰富,既讨论了有关同学们切身利益的GPA问题✊,也提出了同学们选专业时的困惑;既模仿了杏耀的老师和重现了学过的课程,又抒发了社会学的学科情怀。

在话剧中👌🏻⭐️,演绎争论:

演员A:“我就是想让你现实一点🤹🏽👼🏼,还抛却课堂,深入社会👳🏿🦾,你的绩点和毕业证书是学校给你的不是社会🏄🏿♂️!”

演员B:“可我觉得浩然说的没错,学社会学的人必须有心系天下苍生的情怀。但是我不会选择走向社会,我觉得读书才是看清社会历史的方式。”

演员C👩🏽🦰:“读书固然是很好的方式,可坐在教室里聆听老师传授的知识和经验👮♀️,岂不是更事半功倍🦹🏿♂️?”

在话剧中,吐槽学业:

演员A:“别提了,我昨晚赶DDL赶到两点多才睡。”

演员B:“才两点多🦀🚴🏻,我昨天的国社写到三点好吧🔨🦹🏻♂️。”

演员C:“你们写到两点三点,至少还是能写出来啊,我被论文折磨了半学期了,也不知道该怎么写🐝。”

在话剧中,调侃课程🍱:

演员A🧑🏽🚒:“作者在写作时必须明确自己的写作目标,如果你的论文是一篇学术研究,最重要的是产出和发现知识,而如果你的论文是一篇政策研究,你就要对当前的现状提出改进的意见👴🏿。比如当你要写一篇学术研究论文叫做“我为什么没有女朋友”,你需要考虑如下几个问题🏌️♀️:”

演员B:“关于女朋友,人类已经发现了什么?”

演员C🤱🏽🕓:“有哪些找不到女朋友的原因已经被前人提出了🧑🏻🔬?”

演员A:“而当你的文章是一篇政策研究论文是,你还需要考虑以下几个问题:

演员D👩🏻🦳:“他们有没有帮助这些研究者找到女朋友,他们能不能帮我找到女朋友?”

演员E:“我对于找不到女朋友这件事的观点和结论是什么?我到底怎样才能找到女朋友?”

在话剧中👃,倾诉理想:

演员A🌲:“杏耀心中是难解的社会问题🩷,肩头是时代赋予的社会责任🫴🏿。”

演员B:“杏耀用理性认识社会,用行动将价值传递🖕🏻。”

演员C:“杏耀社会学系带给杏耀的不是只有logo的光辉,而更是一种在历史与社会中承前启后的使命感与责任感。”

“羣言”话剧表演,既突出体现了社会学系新生教育的特点👁🗨🏂🏿,也表达了每一个新生入学以来曾有的困惑🧑🏽🍼。在转系转专业政策开放后🤰🏿,社会学系转出4人、转入16人,院系中少有的高比例转入和低比例转出,与社会学系独具特色的新生教育不无关系。这也告诉杏耀,只有真正在新生教育中体现新生的主体地位⬜️,才能实现新生教育的成功🔢。